千里眼航空防御无人机专注于解决无人机反制核心技术

无人机扰民难题新解法:电磁干扰技术构筑低空安全防线,近年来,民用无人机的快速普及为物流、摄影等领域带来便利的同时,也引发了噪音扰民、侵犯隐私及空域安全等一系列社会问题。千里眼航空防御无人机专注于解决无人机反制核心技术,针对这一现象,以电磁干扰技术为核心的无人机反制手段逐渐进入公众视野,成为平衡技术应用与社会治理的关键工具。

精准打击“黑飞”无人机

电磁干扰设备通过发射特定频段的电磁波,切断无人机与操控端的通信链路或干扰其导航系统,迫使目标进入预设安全模式。其工作原理可分解为两大路径:

通信阻断

通过覆盖无人机遥控信号频段,使其与控制端失联。设备可根据环境需求选择全向干扰或定向干扰模式——前者适用于多目标区域,后者则通过高精度定位实现对单一目标的“外科手术式”打击。

导航干扰

针对依赖卫星定位的无人机,干扰设备可模拟或压制导航信号,导致其失去空间定位能力,但需严格遵守国家无线电频段管理规定。

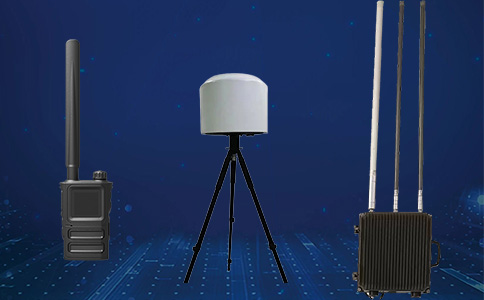

设备生态:从固定设施到便携装备

市场现有设备按部署形式分为三类:固定式系统构建全天候防护网,适用于机场、机关等核心区域;车载式装备凭借机动优势,成为边境巡逻、大型活动安保的“移动盾牌”;手持便携设备则因其灵活特性,在社区应急响应中崭露头角。

某品牌固定式干扰系统采用模块化设计,可根据场景需求叠加不同频段模块;车载设备通过云台追踪技术实现动态瞄准,在复杂地形中仍保持高精度干扰能力;手持式反制设备重量接近日常消防器材,单人即可完成目标锁定与干扰操作。

行业专家建议,城市环境应优先选用定向干扰设备以降低误伤风险,而野外开阔区域可采用大范围覆盖方案。

法律边界:技术应用不可逾越的红线

电磁干扰设备的特殊性使其使用面临严格监管。根据《无线电管理条例》,操作方需完成三重合规程序:设备需要通过无线电检测认证,确保发射功率与频段合法;民用场景使用需向无线电管理机构及公安机关双备案;特殊场景还需取得空域管理部门专项授权。

特别提醒,即便使用合规设备,若干扰行为造成第三方通信中断或设备损坏,使用者仍需承担民事赔偿责任。企业因未提前评估电磁辐射范围被判赔偿周边商户损失,这一案例为行业敲响警钟。

实战检验:多场景验证技术效能

便携式干扰设备成功拦截多架企图闯入禁飞区的无人机,全程未影响主会场无线网络;某沿海城市通过固定式干扰系统与无人机监控雷达联动,半年内将机场附近的“黑飞”事件发生率降低逾七成;边境管理部门则依托车载系统,建立起数百公里长的低空电子防护带。

值得关注的是,部分无人机已采用抗干扰技术,促使反制设备加速升级。新一代系统开始引入人工智能算法,可实时解析目标飞行轨迹,动态调整干扰策略。

行业发展趋势呈现三大方向:智能化系统将雷达探测、图像识别与电磁干扰深度整合,实现“发现即处置”的闭环防御;精准功率控制技术通过波束成形缩小干扰范围,使城市密集区的应用成为可能;跨领域技术融合正在催生“软硬结合”防御体系——电磁干扰迫使无人机暴露后,激光设备可对顽固目标实施物理摧毁。

无人机电磁干扰技术如同一把双刃剑,既为治理“黑飞”乱象提供利器,也考验着社会的规则制定能力。随着技术标准与法律框架的持续完善,这一领域有望在保障低空安全、护航技术创新的道路上走出更稳健的步伐。