某地构筑无人机防控体系:立体化技术护航低空安全

近年来,随着无人机技术的飞速发展,其应用场景已从消费娱乐延伸至物流运输、农业植保、应急救援等诸多领域,为社会发展注入新动能。然而,无人机无序飞行、违规操作等现象也日益增多,对公共安全、空域管理构成潜在威胁。为应对这一挑战,某地积极探索创新,构建起一套立体化、智能化的无人机防控体系,为低空安全筑起坚实屏障。

织密技术防控网 打造“无形天眼”

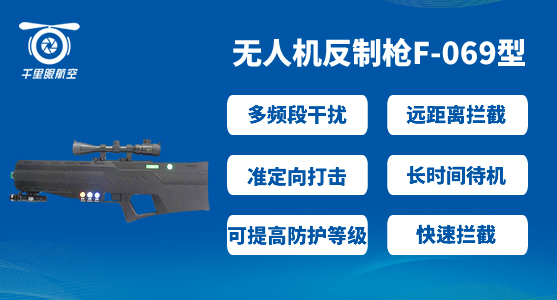

面对无人机“低慢小”的飞行特点,传统监控手段往往力不从心。为此,某地整合前沿技术资源,构建起覆盖全域的智能感知网络。通过部署多频段雷达系统,结合光电追踪,频谱探测等技术,实现对低空目标的精准定位与实时追踪,大幅提升监测效率。同时,在重点区域布设电磁干扰设备,一旦发现未经报备的无人机侵入,系统将自动触发预警并启动反制程序,迫使违规无人机返航或降落,从而化解潜在风险。

完善管理机制 筑牢制度防线

技术防控之外,某地注重从源头规范无人机使用。划定分级管控区域,明确禁飞区、限飞区与可飞区范围,并向社会公开。针对无人机飞行活动,推行“事前申报—事中监管—事后追溯”的全流程管理模式:用户需通过线上平台提交飞行计划,系统自动审核空域使用冲突;飞行过程中,实时轨迹同步至监管平台,确保活动合规;飞行结束后,数据存档备查,形成管理闭环。此外,针对物流、测绘等行业应用,建立企业准入备案制度,强化主体责任,推动行业自律。

健全法规体系 强化法治保障

法治是防控体系的基石。某地结合国家相关法律法规,出台地方性无人机管理条例,细化操作规范与惩戒措施。条例明确要求无人机所有者实名登记,并对操作人员资质、飞行高度、夜间航行等作出具体规定。针对“黑飞”“乱飞”行为,依法设置警告、罚款、设备暂扣等阶梯式处罚;造成严重后果的,追究相关人员的刑事责任。同时,建立多部门联合执法机制,定期开展低空安全专项整治行动,形成法律震慑。这一系列举措,为无人机管理提供了清晰的法律框架,推动低空治理步入法治化轨道。

凝聚社会共识 构建共治格局

公众参与是防控体系的重要一环。某地通过线上线下多渠道开展科普宣传,制作无人机安全飞行指南、典型案例警示片等,普及法律法规与操作常识。社区、学校、企业等场所定期举办专题讲座,提升群众对低空安全的认知。同时,开通市民举报平台,鼓励群众对可疑飞行器进行上报,形成群防群治的良好氛围。针对无人机爱好者与从业者,组织安全操作培训与应急演练,培育“持证飞行、依规操作”的文化自觉。多方协同下,社会共治的“防护网”越织越密。

成效初显 探索未来之路

自防控体系运行以来,某地低空安全态势改善。重点区域“黑飞”事件大幅减少,多起潜在风险被及时化解,公众安全感持续提升。这一实践不仅为其他地区提供了可借鉴的经验,也折射出城市化进程中治理能力现代化的深层逻辑——以技术创新驱动管理升级,以法治思维破解新兴领域难题,以共治理念激活社会力量。

展望未来,随着低空经济蓬勃发展,无人机防控将面临更复杂的挑战。持续优化技术手段、深化部门协作、推动法规完善,探索建立“智慧低空管理示范区”,让科技之翼在安全有序的蓝天中自由翱翔。